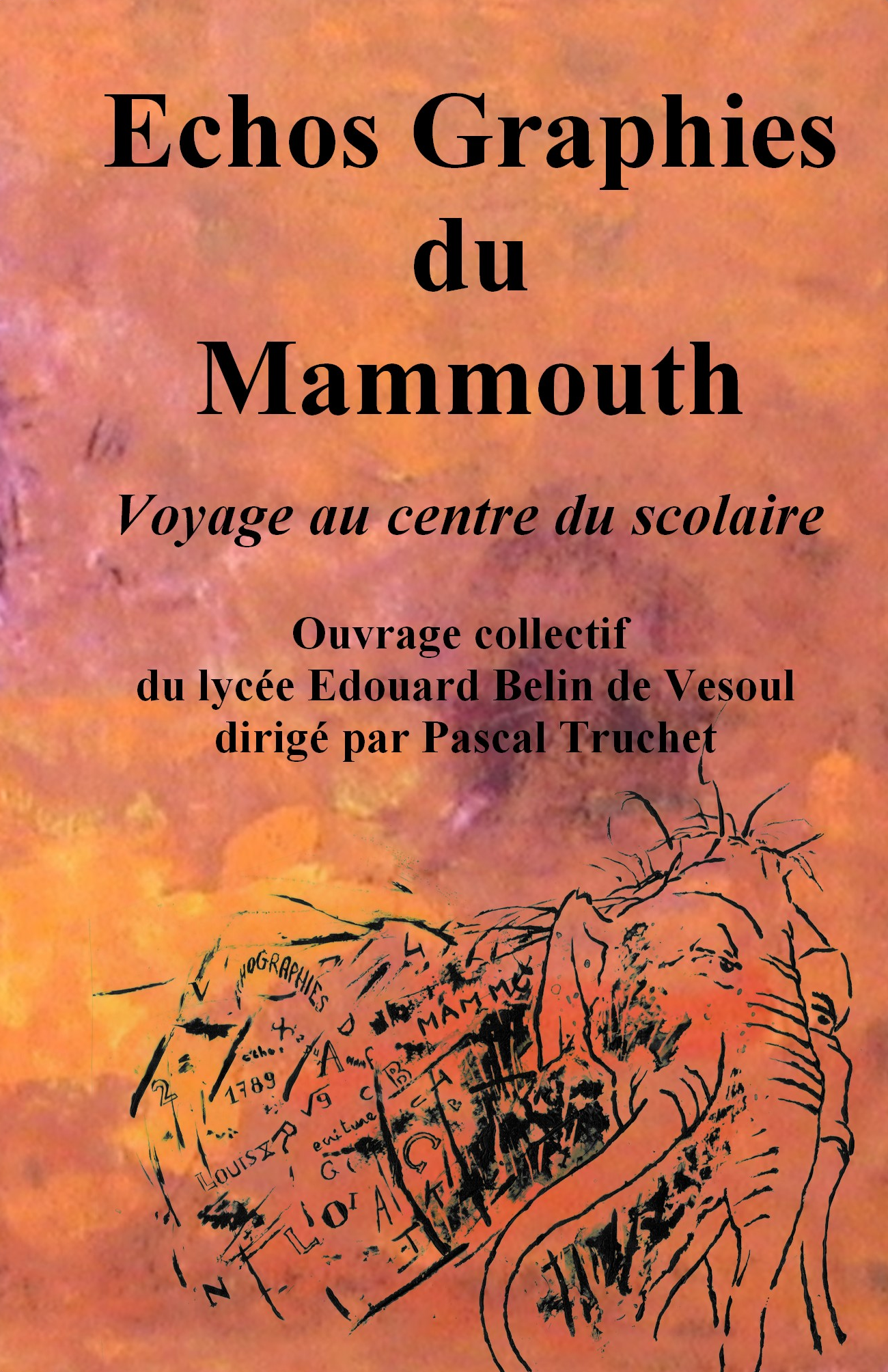

Pascal Truchet

De Terres et d'Ecumes

« Ah ! Il y a tant de choses entre le ciel et la terre que les poètes sont seuls à avoir rêvées. »

Friedrich Nietzsche

Partons. Toi, le poète et m

Friedrich Nietzsche

Partons. Toi, le poète et m

29367

Reliures : Dos carré collé

Formats : 11x20 cm

Pages : 91

Impression : Noir et blanc

Aucun point de fidélité pour ce produit.

Autour de Pascal Truchet

Vous aimerez aussi

Résumé

« Ah ! Il y a tant de choses entre le ciel et la terre que les poètes sont seuls à avoir rêvées. »

Friedrich Nietzsche

Partons. Toi, le poète et moi. Seulement.

Laisse ton boulot, tes gamins qui réclament le dernier mp3 à la mode, veulent du jambon avec leur purée, un scooter parce que le fils du voisin en a un, rêvent de célébrité, de facilité, et déploient les stratégies les plus évoluées pour ne pas faire leurs devoirs. Laisse les problèmes de pouvoir d'achat, ton agenda surchargé, les aiguilles de ta montre qui tournent toujours trop vite, les bruits méconnus car incessants de ta ville. Ne t'encombre de rien. On voyage mal, surchargé. Il nous attend. Laisse tomber les valises, les trucs de saison, les piégeurs de temps, portable et autre MSN, on n'a besoin que de l'essentiel pour ce voyage, et l'essentiel, ce sont ces écumes déposées par les vagues le long des rivages familiers, le long des Terres étrangères.

Il nous faut réapprendre. Où allons-nous ? Mais partout ! En Roumanie, en Espagne, en Angleterre, à New York pourquoi pas !

Partons. Sa voiture démarre rarement du premier coup.

Nous allons trouver une fenêtre où espérer l'écume, un rebord où poser les coudes, sans nous abîmer dans le vertige de l'abstraction, en fuyant le factice d'une chronologie, la rigidité d'un mode d'emploi, la fixité étouffante des frontières terrestres et spirituelles, en bousculant le décompte lent et monotone des secondes. Pénétrer le royaume des images et des pensées quand tout se bouscule et s'entasse, et se superpose, et fuit. Approcher la loi secrète qui provoque la danse des visions, qui rappelle la grande chanson du regard, qu'elle soit chilienne ou espagnole, bretonne ou américaine, roumaine.

(')

Une vie à marcher, à gravir les Carpates, citadelle ouverte, accepter la pierre qu'un jeune roumain lui donne, « a whatfor », plus tard, il vérifiera, ce mot n'existe pas, mais la soirée et la vodka offertes sur leurs maigres économies sont quant à elles bien réelles, cette pierre, il était assis, il écrivait, « on l'a trouvé sur la plage, mon ami et moi, on voudrait te la donner, tu n'as pas de cendrier, regarde, il y a un trou, et puis aussi, c'est mon anniversaire, alors il faut trinquer, mon ami ne parle pas anglais, oui, il part à l'armée, il a le crâne rasé », cette pierre, elle vient des côtes de la mer noire, c'est un cadeau, « a gift ». O Roumanie taillée dans ce morceau de roche, tu as souffert, et ta terre, et tes trains sont pleins à craquer de militaires et de bonnes s??urs, alors quand la gare attendue est déjà là, on donne son adresse, sans y croire, on sourit à celui qui, sur le quai, part rejoindre sa garnison et qui dit à l'ami qui s'impatiente « pars prendre les places dans le train, je te rejoins », pour prolonger la rencontre, on se comprend toujours, mais mal, une vie à marcher, on pense subitement à Lyon, à tout ce qu'on ne savait pas et qu'on apprend au fil des lettres rares mais comme tout semble dérisoire, lointain, on dirait des tours de passe-passe, et un arrière-goût de tristesse persistant nous accompagne.

On dort mal dans les salles d'attente, et puis ça pue l'alcool, et puis on chasse les ivrognes, contrôle là aussi tous les quarts d'heure, « vous, non, vous comprenez, vous n'avez pas le droit de dormir par terre, étalés dans vos sacs de couchage », à Varsovie, oui, sur le chemin qui nous mènera à Auschwitz, oui, parce que là on en peut vraiment plus, et qu'on n'a plus d'argent, mais là, pas le droit, il faut prendre un siège, essayer de reformer le cercle interrompu du sommeil.

Il sort, va s'asseoir sur le parvis, un vieil homme à ses côtés qui ne lui dira rien. Il retraverse la gare, jette un nouveau regard impatient et anxieux sur les horaires des trains, sur le numéro du quai et voudrait chanter le regard des enfants, de cet enfant avide de notre langue qui répète à son ami, « vas-y, pars, garde les places, j'arrive », la mémoire ne sait plus, je reconstitue, il y a autant de vérité dans le fantasmé que dans la réalité, à marcher, le phrasé devient pure invention, en marchant, les mots forment une phrase, je la polis, puis la détruis partiellement pour lui rendre les aspérités qu'elle avait au départ, pour restituer, in extremis, avant que ne se ferme le fragment, le geste de la mendiante qui, à sept ans, après s'être jetée à ses pieds et avoir essuyé un refus, vient se placer à ses côtés, son geste, c'est de recompter les billets qu'elle dissimule dans sa manche repliée, les défroisse un à un, puis les pose l'un sur l'autre, voit avec satisfaction le petit tas s'épaissir, le geste, c'est la langue du voyageur qui lèche son avant-bras, sa main qui y pose le faux tatouage, bout de papier, elle le regarde, méfiante, comment faire, le dessin sur le bras, vraiment, c'est possible, un peu plus de salive sur le papier, il lui dit d'attendre un peu, ils se regardent, ils se sourient, le tour est joué, l'étoile multicolore l'accompagnera désormais dans sa solitude. Des gestes, ceux qu'elle fait péniblement à l'aide d'un petit crayon, elle écrit, probablement papa, maman, son âge aussi, on s'y prend à plusieurs fois, elle regarde avec fierté son ??uvre hésitante, il faut faire vite, le train pousse des cris stridents, le mécano n'en peut plus de taper sur les roues pour vérifier on ne sait quoi, le poète jette nos sacs alourdis de pierres dans le premier wagon qui s'offre à lui, va s'asseoir, attend le défilé des pancartes nommant les gares, les unes après les autres, sans savoir que la petite étoile, elle aussi, est montée, il ne sait pas encore qu'elle aussi, ainsi que moi, ainsi que toi, lecteur, prenons les trains de la mendicité, les trains emplis de voix, les trains aux fenêtres ouvertes, aux chiottes dégueulasses, la petite étoile s'est hissée, elle passe à ses côtés, se retourne, jette un regard tristement rieur puis repart se jeter aux pieds de cette Roumanie qui est triste, tellement triste.

Entrer dans le bal incessant des mots et des idées.

« Il y a des orangers dans Harlem.

Il y a des oranges pourries sur le pavement de Lyon.

Toute cette mort, ah oui, vraiment. »

Un poète, toi et moi, dans la petite automobile blanche.

(')

La véritable naissance suppose une destruction. Tuer. L'écriture assassine. Le grand massacre de l'inertie. Tuer, faire table rase, oui, c'est ça, débarrasser la table, user les gommes, toutes les gommes, avec les mots dedans. Les livres, le poète s'en sert aussi pour caler les tables bancales des lycées, désacralisation ; les cahiers, les couvrir de papier kraft, puis dans un ultime geste raisonné et maîtrisé, mettre le feu au bureau, voilà, faire table rase des traces pour, au moment venu de mourir, ouvrir les yeux. Vraiment.

(')

Nous reprenons la route. Enfin.

Nous prenons le train jaune dans lequel les ultimes voyageurs se passent les livres de Rainer Maria Rilke. Temps maussade. Rien de la grande clarté promise. C'est égal. Nous arpenterons les chemins sinueux entre les champs de blé et d'orge récemment moissonnés, nous passerons lentement et silencieusement devant le muret de pierres où se cache la chouette, nous traverserons les patois et les regards amusés, rieurs, nous photographierons le grand champ de bleuets que le poète tentera de retrouver au détour de chaque sente.

Trouver la vigueur en suivant le trajet du soleil.

(')

De sillonner les routes, les chemins, les sentiers,

D'être ou non au Puy, à Pradelles, à Brioude, à Vesoul, à Lyon, à Dunstable, à Oxford, à Reading, à Salisbury, sur l'île de Wight, à Caen, finalement.

Comme un point-virgule, il n'y a plus de train. Viendront-ils vraiment demain ? Rester dans la ville noire et retarder le plus longtemps possible la fin, rester encore un instant assis à cette table, devant la fenêtre ouverte, une ville où il fait nuit, se quitter des yeux ' ou faire semblant ' en sachant que ton esprit, rêveur, se tourne, décampe, et regarde, par la lucarne, tomber la neige.

D'entrer, d'attendre puis de ressortir d'une gare, les yeux pleins du paysage offert,

De ne savoir ni quand, ni où, ni comment ' et y aller, ou parfois le deviner mais alors faire machine arrière,

De parcourir des pages, de scruter chaque mot, rappeler à soi un auteur, un nom, le déplier, l'imaginer méconnu, le penser à sa table' Il lit Chateaubriand les nuits, devant sa tente, à la lueur d'une lampe qui vacille et menace, seulement Chateaubriand, Chateaubriand seul, seul à Londres, ambassadeur de la liberté, alors que nous nous livrons à la Manche il quitte Saint-Malo, les larmes de sa mère et s'en va, et nous nous penchons légèrement au-dessus du livre car du pont supérieur du cargo, nous croyons apercevoir' comme un vaisseau,

De chercher une ombre sur les bords de l'Avon ou de la Tamise,

De la plume perdue par l'oiseau et de la ramasser, et de la glisser dans une enveloppe,

De la ferveur retrouvée,

De se tenir éveillé dans ou hors de cette chambre exiguë, au papier pâle sur les murs vieillis, passés, usés, et de lui opposer la mer, la mer partout, la mer ressuscitée, l'horizon à temps retrouvé, cette fois il le sait, le ciel a vraiment touché la mer'

Alors se dire qu'il n'y a plus les journaux, le mort à la seconde, les gens dans les rues, les rues, alors contempler l'immensité, promettre à nouveau qu'on ne l'oubliera pas, alors s'engouffrer dans le bleu, dans le noir, dans la lumière,

D'ouvrir grand les yeux, pour, dans le vent, à travers lui, aimer,

Pour rendre libre sa respiration,

Libre le corps,

Libre l'âme,

Pour mettre en mouvement,

Pour voler un mouvement,

Pour manifester,

Pour exister,

D'exister.

(')

Il fait un peu trop froid, comme souvent. S'il y a des hommes qui font mine d'oublier des écharpes, je suis de ceux-là, de cela : de cette brume dissipée entre les ports, de ces mains qui caressent les arbres, de cette dernière main qui caressera le dernier arbre, de ces solitudes entre lesquelles chacun a son espace, chacun est attendu, desquelles chacun repartira, d'un vent'

Chemine avec nous. Si nous ne parvenons pas à le suivre sur ces sentes rêvées, nous le laisserons partir devant, l'??il amusé, certains de le retrouver une haie plus loin.

Le chêne.

Aurais-tu peur du vide de la déambulation indéfinie et sans repère ? Bien. Laisse-moi imaginer un point dans le lointain.

Nous allons à Königsberg. Nous y allons peut-être pour savoir où cela se situe, peut-être parce que là-bas philosophie et poésie ne font qu'un, boire un café à « l'auberge des trois marquises »'

Sur la tombe de Kant : « Deux choses ne cessent de remplir mon c??ur d'admiration et de respect plus ma pensée s'y attache et s'y applique : le ciel étoilé au-dessus de ma tête et la loi morale en moi. »

C'est peut-être cela, l'écriture. Courir après une phrase, ne retenir que deux vers. L'essentiel, ce vin écarlate, « le sang chaud d'Ignacio sur le sable »' Le sang arrêté. C'est peut-être cela, écrire. Une pétrification. Avant d'aller jouer avec les gamins au ballon. Peut-être cela. Préparer sa mort dans une résistance âpre et folle à la mort. Un épuisement. Pour qu'un matin, un Vallejo nous dise : « « No mueras, te amo tanto ! » Pero el cadaver, ay, siguio muriendo' »

Il fait un peu trop froid, comme souvent.

(')

Les fragments d'écriture qui volent en éclats et disent tout, et incrustent les façades ou les oreilles, et chantent'

Ce chant.

Il est avec celui dont le sang ne cesse de se répandre

Sur les parquets vernis

Et il ne reconnaît plus cette écriture qui est la sienne,

Ce sang agité qui est le sien.

Retourner à la terre comme le plus petit grain de blé

Produit des miracles,

Serrer des mains ou des corps,

Aller et venir, mais seul,

O la grande solitude, O jalousie profonde et douloureuse, tellement douloureuse.

Il refuse, fier, de partir sur des traces,

De suivre ou de guider,

D'espérer ou de susciter,

De parler le langage de la vanité qui le poursuit, ils luttent

Dans un corps à corps fatal.

Près de la Fuente Grande, source aux larmes, coulent les lieux, les décalages,

Les interstices salvateurs et immobiles,

Le son des carillons du poète, Federico Garcia Lorca,

Le bruit des balles dans le corps aussi,

Aussi le rire désinvolte et réel, mimant ses morts à répétition devant l'assemblée médusée.

C'est une fleur colorée qu'il promène sur ton nom,

Un piétinement sans fin sur les jeux de la droite,

L'infroissabilité du linge de tout ce qui est profondément humain.

Il va en Espagne pour, dans les villages, demander :

Comment prononcez-vous le nom meurtri : Ignacio ?

C'est dans ta langue, dans un flux d'accents toniques, dans la tendresse de l'italique

Que charrie le Guadalquivir

Que le référent blanc et transparent devient mot :

Dis-leur, toi, Federico,

Combien tout est merveilleusement chorpatelico.

Ce village aux rues étroites, aux façades obliques,

Porte ton nom.

Ces balcons que décolore le passage du serpent et l'illumination verte

Portent ton nom.

Les hommes dansent ton nom.

C'est ton langage, Federico, ta voix, Federico, ton appétit, Federico,

L'incendie amoureux éteint le 17 août 1936,

Pendant la grande implosion de ta poésie, que s'est produite la grande explosion des mots :

Tuerie d'une rythmique, roulement funèbre, mort du comédien,

Car souvent, devant tes amis, tu mimais ta mort puis renaissais.

Toi qui savais mourir,

Souriant et triste, dis,

Dis le faciès de ton visage entre les mains et les coups du bourreau,

Quand tes partitions furent dérobées

Et que les balles t'ont fusillé.

El lagarto esta llorando, rin rin, rin rin,

Un poète à New York compte ses pas,

Suit les larmes que Dali répandit dans le courant d'air de ta chute,

Surprend des enfants récitant leur leçon, ce refrain,

Sans se douter que le lézard larmoie toujours contre son mur.

Le seigle a poussé. L'immensité du champ aussi.

Il tourne le bouton du poste de radio. Nous sommes en retard. Des siècles. Le monde est en retard. Tu leur diras, toi qui sais désormais.

Moi, je ne peux pas, je n'ai pas le temps, plus le temps d'écrire, à peine ce cahier, cette page, ne peux m'attarder, les trains partent si vite, bientôt Vienne en Autriche, puis ces pays inondés à l'est de l'Europe, pas le temps, mettre les virgules, poser les majuscules, déceler la cohérence dans la fragmentation, plier, trouver enveloppe et timbre, donner des nouvelles qui n'en sont pas, pas le temps de dire, et puis aussi, ils n'écoutent pas, ils lisent, certains, aveuglément, non, moi, il faut que je boucle mon sac, que je replie ma tente, il paraît que je l'ai mal pliée, tu leur diras, toi, qu'on s'en fout pas mal, qu'elle soit mal pliée, ma tente'

(')

Il tend les voiles, les pensées et le regard pour donner de la bande sur tribord, en fendant la mer, pour obtenir ce point de l'inclinaison où toute chose en équilibre menace de disparaître.

O Roumanie, l'ocre de tes quartiers, la poussière envolée, la pâle vigne de tes cours intérieures, l'allure mesurée de tes promeneurs, la lente élévation de la fumée des épis de maïs bouillis, cet arrière-goût de pétrole.

O mouscal, ô crivatz !

(')

Les lois de la mort, leur absence. Encore hier, le poète n'a pu tourner le dos à la stèle de son enfant. Il recule, il rebrousse chemin, il ne peut détourner le regard, même arrivé, il conserve la vue du corps gisant, la décomposition des parties, l'imperturbable travail de la terre et de l'humidité, l'érosion, les cavités, les formes osseuses placées. Il contemple les mouvements imperceptibles du vent et du soleil, leur conjugaison, leur détermination. Le poète ne tremble pas.

(')

Nous pénétrons avec lui, une dernière fois, la ville inconnue. C'est Caen, la nuit, une ville où les trains ne s'arrêtent plus. Tout est désormais beaucoup trop clair, précis, effrayant d'être perdu dans toute cette exactitude, dans ces murs où chacun sait où aller, où le courrier du matin attend le facteur, où les presses tournent à plein pour l'édition du jour prochain, où les rideaux de fer de la gare s'abattent.

A la descente du bateau, il y a derrière lui le pied posé sur la première marche de la passerelle et l'absence de mains levées. Faut-il avoir peur de laisser derrière soi quand tout est en soi, quand le petit paquetage est ancré quelque part dans une poche, dans une artère, dans un geste ? Il ne marchera plus jamais comme avant. Le petit paquetage avec la naissance et la mort de la naissance, les temps hésitants et l'apprentissage, jamais abouti, de tout ce qui fait tenir debout. Pour ne pas tomber, il faut pourtant marcher, et même parfois courir. Etre à bord. Pour se livrer au vide dans la cale étroite où il écrit et dort. Le roulis est pire que tout, ils n'avaient pas menti. On tire sur les cordes, on tire sur les journées, on tire sur les navires, en rêve, on tire sur l'histoire inachevée, restée à terre, on tire sur les oiseaux, on tire sur les filets, on tire les gros rires de marins timides et écarlates, et solitaires, on tire des histoires et des paroles qui sont des contes, on tire les drapeaux dans les coffres-forts, on tire le café, on tire les cartes, on tire les chansons inaudibles, on tire le vent, les cris des mouettes, on tire le verbe tirer, on le tire à la force des poignets, on le tire vers le mouvement, quel qu'il soit, on le tire parce qu'on n'a plus rien à tirer et qu'il faut courir pour ne pas tomber, on tire la pluie fine de cinq heures, de midi et du soir, on tire le verbe tirer, on tire puis on a peur, peur d'avoir trop tiré et que le bateau ne sombre.

Etre à bord.

Ils croient tous, tous ils le croient, que c'est bon de voyager, que c'est plaisant, que c'est un luxe. Ni luxe, ni calme, ni volupté. Il ne collectionne ni les photos, ni les souvenirs. Il veut être au plus près de, sans soucis de collectionneur ou de possession. Il marche pour enlever, ôter, délester, jeter par-dessus bord. Pour approcher, s'approcher. Voyager n'est pas partir, ni fuir, ni bouger, ni se déplacer, ni aller de ville en ville. Non. Ce n'est pas non plus se soumettre aux guides, aux dépliants et aux brochures. Ce n'est pas renoncer. Ce n'est pas rêver. Ce n'est pas imaginer. C'est se tenir, c'est être dans la présence aux choses et aux êtres, c'est être. C'est planter les deux pieds dans le sol, discrètement d'abord, puis porter la curiosité du regard sur ce qui est nous et n'est pas nous. C'est être dans la confrontation aux réalités inconnues. C'est avoir le courage de ce face-à-face duquel nous sortirons non pas changés, mais davantage nous-mêmes.

(')

Crissent en haut des vagues les rires tristes des mouettes,

Le sel marin projeté hors des alizés rougit la peau,

Les étoiles pendues, une à une, égrainent leur chapelet de décibels,

Rugissement sourd du bois pourri du vieux piano en bois d'ébène,

Course folle du corps ivre aux yeux sauvages et jeunes le long de la grève,

Froideur des fiévreuses aurores,

Plage vierge de paroles, de défilés, de châteaux et de figures,

Les habits jetés sur le dernier talus herbeux maculé de rosée,

Les cheveux d'une blancheur parfaite,

Dans les claques de la houle,

Joie tonique que précède le retour lent des chalutiers,

Traînées ondulatoires à la surface des grands larges,

Cri saugrenu qui part du ventre et ne franchit pas les barrières bruyantes de la gorge,

La frontière reconnue et balisée de l'émotion,

Le rythme saccadé du souffle qui cadence les jeux de cache-cache musculaires,

Le déploiement des filets tendus loin des rochers, remparts de fortune,

Fantômes endimanchés dans les barques vides échouées sur le sable,

Les bougies tournent dans le lointain, discrètes et vives,

Les images violentes, et qui volent, ne savent plus où se poser,

Les noires apparitions ont pris le large, serrées les unes contre les autres, et se récitent des vers de vivants,

Il les voit s'éloigner, debout sur les rochers, les pieds ensanglantés,

Un piano à la mer,

Glissement des yeux le long de la figure honteuse de ne s'être pas jetée dans la finitude vaine et vaniteuse de la vie,

Des jours où le regard se tourne vers un soleil, un chat, un débris,

Tandis que le sable frais espère sa course folle, veut croire au retour de la raison déraisonnable,

Veut éloigner les mouettes, le temps d'entendre ce qu'il a à dire

Et laisser ses paroles ricocher de rive en rive dans le courant froid de la mort.

(')

Nous ne boirons plus le sang chaud d'Ignacio sur le sable, c'est le chant funèbre de l'Allier clair et de la Loire profonde, clarté et profondeur, cette voix enfantine pétrie de tendresse et d'intransigeance, « ils disent que je vais mal mais, un jour, je courrai dans la rue, le pas léger, en chantant » ! Ca coule toujours et parfois, on l'a, le courage de défier en soutenant le bleu transparent de son regard, quelle écriture est la sienne, quelle amplitude et quelle fermeté ! La Loire annonce aux paysans la mort de leur frère, le repos forcé des mains, la fixation éternelle des yeux sur toutes choses dans le lointain, qu'il y ait toujours une fenêtre, une porte vitrée pour que se sauve et aille courir la pensée, déambulation textuelle dans une syntaxe peu ou pas ponctuée, ce qu'il faut de points et de virgules pour que ne tombe pas le corps dans l'hostilité d'un néant où les signes n'ont pas leur place, non pas le vide, on s'y perd, souvent, dans les rues bruyantes de la ville, et c'est la joie de l'étudiant sur le pont pour l'occasion embrumé de Lyon, on dit de lui, « regardez cet homme, il trace le sillon sur lequel il nous survivra », les rues chantantes, non, ça y est, il est tombé avec l'alouette, avec la lumière, avec le vent, avec tout ce qui, secoué de vigueur et de rigueur, s'élève puis retombe dans le halètement heureux et fatigué d'une fin de jouissance, c'est à l'école abandonnée qu'il faudrait vivre, le vol de son cartable qui s'écrase dans le feu de cheminée, au 4 d'une rue lyonnaise, j'ai appris à marcher dans le texte et les quartiers, alors oui, c'est le grand chant d'amour, c'est le tutoiement chuchoté, c'est la pleine résonance, « alors jeune homme » me disait-il toujours, les étoiles brillent dans le ciel de son corps, elles n'ont jamais été si hautes, grondement effrayant du barrage imaginaire parce que détruit, Angleterre, les arbres, les troncs, les n??uds, la frondaison, l'écorce, les racines, on dit bien qu'il y a des roches tendres, cessons de suivre la démarche agile et légère du poète qui nous a définitivement devancés, qui nous a toujours précédés, même lorsqu'il restait en arrière, dans les pages lumineuses, réelles, vigoureuses, les pages jamais, non, jamais éteintes, d'une lampe tempête'

Friedrich Nietzsche

Partons. Toi, le poète et moi. Seulement.

Laisse ton boulot, tes gamins qui réclament le dernier mp3 à la mode, veulent du jambon avec leur purée, un scooter parce que le fils du voisin en a un, rêvent de célébrité, de facilité, et déploient les stratégies les plus évoluées pour ne pas faire leurs devoirs. Laisse les problèmes de pouvoir d'achat, ton agenda surchargé, les aiguilles de ta montre qui tournent toujours trop vite, les bruits méconnus car incessants de ta ville. Ne t'encombre de rien. On voyage mal, surchargé. Il nous attend. Laisse tomber les valises, les trucs de saison, les piégeurs de temps, portable et autre MSN, on n'a besoin que de l'essentiel pour ce voyage, et l'essentiel, ce sont ces écumes déposées par les vagues le long des rivages familiers, le long des Terres étrangères.

Il nous faut réapprendre. Où allons-nous ? Mais partout ! En Roumanie, en Espagne, en Angleterre, à New York pourquoi pas !

Partons. Sa voiture démarre rarement du premier coup.

Nous allons trouver une fenêtre où espérer l'écume, un rebord où poser les coudes, sans nous abîmer dans le vertige de l'abstraction, en fuyant le factice d'une chronologie, la rigidité d'un mode d'emploi, la fixité étouffante des frontières terrestres et spirituelles, en bousculant le décompte lent et monotone des secondes. Pénétrer le royaume des images et des pensées quand tout se bouscule et s'entasse, et se superpose, et fuit. Approcher la loi secrète qui provoque la danse des visions, qui rappelle la grande chanson du regard, qu'elle soit chilienne ou espagnole, bretonne ou américaine, roumaine.

(')

Une vie à marcher, à gravir les Carpates, citadelle ouverte, accepter la pierre qu'un jeune roumain lui donne, « a whatfor », plus tard, il vérifiera, ce mot n'existe pas, mais la soirée et la vodka offertes sur leurs maigres économies sont quant à elles bien réelles, cette pierre, il était assis, il écrivait, « on l'a trouvé sur la plage, mon ami et moi, on voudrait te la donner, tu n'as pas de cendrier, regarde, il y a un trou, et puis aussi, c'est mon anniversaire, alors il faut trinquer, mon ami ne parle pas anglais, oui, il part à l'armée, il a le crâne rasé », cette pierre, elle vient des côtes de la mer noire, c'est un cadeau, « a gift ». O Roumanie taillée dans ce morceau de roche, tu as souffert, et ta terre, et tes trains sont pleins à craquer de militaires et de bonnes s??urs, alors quand la gare attendue est déjà là, on donne son adresse, sans y croire, on sourit à celui qui, sur le quai, part rejoindre sa garnison et qui dit à l'ami qui s'impatiente « pars prendre les places dans le train, je te rejoins », pour prolonger la rencontre, on se comprend toujours, mais mal, une vie à marcher, on pense subitement à Lyon, à tout ce qu'on ne savait pas et qu'on apprend au fil des lettres rares mais comme tout semble dérisoire, lointain, on dirait des tours de passe-passe, et un arrière-goût de tristesse persistant nous accompagne.

On dort mal dans les salles d'attente, et puis ça pue l'alcool, et puis on chasse les ivrognes, contrôle là aussi tous les quarts d'heure, « vous, non, vous comprenez, vous n'avez pas le droit de dormir par terre, étalés dans vos sacs de couchage », à Varsovie, oui, sur le chemin qui nous mènera à Auschwitz, oui, parce que là on en peut vraiment plus, et qu'on n'a plus d'argent, mais là, pas le droit, il faut prendre un siège, essayer de reformer le cercle interrompu du sommeil.

Il sort, va s'asseoir sur le parvis, un vieil homme à ses côtés qui ne lui dira rien. Il retraverse la gare, jette un nouveau regard impatient et anxieux sur les horaires des trains, sur le numéro du quai et voudrait chanter le regard des enfants, de cet enfant avide de notre langue qui répète à son ami, « vas-y, pars, garde les places, j'arrive », la mémoire ne sait plus, je reconstitue, il y a autant de vérité dans le fantasmé que dans la réalité, à marcher, le phrasé devient pure invention, en marchant, les mots forment une phrase, je la polis, puis la détruis partiellement pour lui rendre les aspérités qu'elle avait au départ, pour restituer, in extremis, avant que ne se ferme le fragment, le geste de la mendiante qui, à sept ans, après s'être jetée à ses pieds et avoir essuyé un refus, vient se placer à ses côtés, son geste, c'est de recompter les billets qu'elle dissimule dans sa manche repliée, les défroisse un à un, puis les pose l'un sur l'autre, voit avec satisfaction le petit tas s'épaissir, le geste, c'est la langue du voyageur qui lèche son avant-bras, sa main qui y pose le faux tatouage, bout de papier, elle le regarde, méfiante, comment faire, le dessin sur le bras, vraiment, c'est possible, un peu plus de salive sur le papier, il lui dit d'attendre un peu, ils se regardent, ils se sourient, le tour est joué, l'étoile multicolore l'accompagnera désormais dans sa solitude. Des gestes, ceux qu'elle fait péniblement à l'aide d'un petit crayon, elle écrit, probablement papa, maman, son âge aussi, on s'y prend à plusieurs fois, elle regarde avec fierté son ??uvre hésitante, il faut faire vite, le train pousse des cris stridents, le mécano n'en peut plus de taper sur les roues pour vérifier on ne sait quoi, le poète jette nos sacs alourdis de pierres dans le premier wagon qui s'offre à lui, va s'asseoir, attend le défilé des pancartes nommant les gares, les unes après les autres, sans savoir que la petite étoile, elle aussi, est montée, il ne sait pas encore qu'elle aussi, ainsi que moi, ainsi que toi, lecteur, prenons les trains de la mendicité, les trains emplis de voix, les trains aux fenêtres ouvertes, aux chiottes dégueulasses, la petite étoile s'est hissée, elle passe à ses côtés, se retourne, jette un regard tristement rieur puis repart se jeter aux pieds de cette Roumanie qui est triste, tellement triste.

Entrer dans le bal incessant des mots et des idées.

« Il y a des orangers dans Harlem.

Il y a des oranges pourries sur le pavement de Lyon.

Toute cette mort, ah oui, vraiment. »

Un poète, toi et moi, dans la petite automobile blanche.

(')

La véritable naissance suppose une destruction. Tuer. L'écriture assassine. Le grand massacre de l'inertie. Tuer, faire table rase, oui, c'est ça, débarrasser la table, user les gommes, toutes les gommes, avec les mots dedans. Les livres, le poète s'en sert aussi pour caler les tables bancales des lycées, désacralisation ; les cahiers, les couvrir de papier kraft, puis dans un ultime geste raisonné et maîtrisé, mettre le feu au bureau, voilà, faire table rase des traces pour, au moment venu de mourir, ouvrir les yeux. Vraiment.

(')

Nous reprenons la route. Enfin.

Nous prenons le train jaune dans lequel les ultimes voyageurs se passent les livres de Rainer Maria Rilke. Temps maussade. Rien de la grande clarté promise. C'est égal. Nous arpenterons les chemins sinueux entre les champs de blé et d'orge récemment moissonnés, nous passerons lentement et silencieusement devant le muret de pierres où se cache la chouette, nous traverserons les patois et les regards amusés, rieurs, nous photographierons le grand champ de bleuets que le poète tentera de retrouver au détour de chaque sente.

Trouver la vigueur en suivant le trajet du soleil.

(')

De sillonner les routes, les chemins, les sentiers,

D'être ou non au Puy, à Pradelles, à Brioude, à Vesoul, à Lyon, à Dunstable, à Oxford, à Reading, à Salisbury, sur l'île de Wight, à Caen, finalement.

Comme un point-virgule, il n'y a plus de train. Viendront-ils vraiment demain ? Rester dans la ville noire et retarder le plus longtemps possible la fin, rester encore un instant assis à cette table, devant la fenêtre ouverte, une ville où il fait nuit, se quitter des yeux ' ou faire semblant ' en sachant que ton esprit, rêveur, se tourne, décampe, et regarde, par la lucarne, tomber la neige.

D'entrer, d'attendre puis de ressortir d'une gare, les yeux pleins du paysage offert,

De ne savoir ni quand, ni où, ni comment ' et y aller, ou parfois le deviner mais alors faire machine arrière,

De parcourir des pages, de scruter chaque mot, rappeler à soi un auteur, un nom, le déplier, l'imaginer méconnu, le penser à sa table' Il lit Chateaubriand les nuits, devant sa tente, à la lueur d'une lampe qui vacille et menace, seulement Chateaubriand, Chateaubriand seul, seul à Londres, ambassadeur de la liberté, alors que nous nous livrons à la Manche il quitte Saint-Malo, les larmes de sa mère et s'en va, et nous nous penchons légèrement au-dessus du livre car du pont supérieur du cargo, nous croyons apercevoir' comme un vaisseau,

De chercher une ombre sur les bords de l'Avon ou de la Tamise,

De la plume perdue par l'oiseau et de la ramasser, et de la glisser dans une enveloppe,

De la ferveur retrouvée,

De se tenir éveillé dans ou hors de cette chambre exiguë, au papier pâle sur les murs vieillis, passés, usés, et de lui opposer la mer, la mer partout, la mer ressuscitée, l'horizon à temps retrouvé, cette fois il le sait, le ciel a vraiment touché la mer'

Alors se dire qu'il n'y a plus les journaux, le mort à la seconde, les gens dans les rues, les rues, alors contempler l'immensité, promettre à nouveau qu'on ne l'oubliera pas, alors s'engouffrer dans le bleu, dans le noir, dans la lumière,

D'ouvrir grand les yeux, pour, dans le vent, à travers lui, aimer,

Pour rendre libre sa respiration,

Libre le corps,

Libre l'âme,

Pour mettre en mouvement,

Pour voler un mouvement,

Pour manifester,

Pour exister,

D'exister.

(')

Il fait un peu trop froid, comme souvent. S'il y a des hommes qui font mine d'oublier des écharpes, je suis de ceux-là, de cela : de cette brume dissipée entre les ports, de ces mains qui caressent les arbres, de cette dernière main qui caressera le dernier arbre, de ces solitudes entre lesquelles chacun a son espace, chacun est attendu, desquelles chacun repartira, d'un vent'

Chemine avec nous. Si nous ne parvenons pas à le suivre sur ces sentes rêvées, nous le laisserons partir devant, l'??il amusé, certains de le retrouver une haie plus loin.

Le chêne.

Aurais-tu peur du vide de la déambulation indéfinie et sans repère ? Bien. Laisse-moi imaginer un point dans le lointain.

Nous allons à Königsberg. Nous y allons peut-être pour savoir où cela se situe, peut-être parce que là-bas philosophie et poésie ne font qu'un, boire un café à « l'auberge des trois marquises »'

Sur la tombe de Kant : « Deux choses ne cessent de remplir mon c??ur d'admiration et de respect plus ma pensée s'y attache et s'y applique : le ciel étoilé au-dessus de ma tête et la loi morale en moi. »

C'est peut-être cela, l'écriture. Courir après une phrase, ne retenir que deux vers. L'essentiel, ce vin écarlate, « le sang chaud d'Ignacio sur le sable »' Le sang arrêté. C'est peut-être cela, écrire. Une pétrification. Avant d'aller jouer avec les gamins au ballon. Peut-être cela. Préparer sa mort dans une résistance âpre et folle à la mort. Un épuisement. Pour qu'un matin, un Vallejo nous dise : « « No mueras, te amo tanto ! » Pero el cadaver, ay, siguio muriendo' »

Il fait un peu trop froid, comme souvent.

(')

Les fragments d'écriture qui volent en éclats et disent tout, et incrustent les façades ou les oreilles, et chantent'

Ce chant.

Il est avec celui dont le sang ne cesse de se répandre

Sur les parquets vernis

Et il ne reconnaît plus cette écriture qui est la sienne,

Ce sang agité qui est le sien.

Retourner à la terre comme le plus petit grain de blé

Produit des miracles,

Serrer des mains ou des corps,

Aller et venir, mais seul,

O la grande solitude, O jalousie profonde et douloureuse, tellement douloureuse.

Il refuse, fier, de partir sur des traces,

De suivre ou de guider,

D'espérer ou de susciter,

De parler le langage de la vanité qui le poursuit, ils luttent

Dans un corps à corps fatal.

Près de la Fuente Grande, source aux larmes, coulent les lieux, les décalages,

Les interstices salvateurs et immobiles,

Le son des carillons du poète, Federico Garcia Lorca,

Le bruit des balles dans le corps aussi,

Aussi le rire désinvolte et réel, mimant ses morts à répétition devant l'assemblée médusée.

C'est une fleur colorée qu'il promène sur ton nom,

Un piétinement sans fin sur les jeux de la droite,

L'infroissabilité du linge de tout ce qui est profondément humain.

Il va en Espagne pour, dans les villages, demander :

Comment prononcez-vous le nom meurtri : Ignacio ?

C'est dans ta langue, dans un flux d'accents toniques, dans la tendresse de l'italique

Que charrie le Guadalquivir

Que le référent blanc et transparent devient mot :

Dis-leur, toi, Federico,

Combien tout est merveilleusement chorpatelico.

Ce village aux rues étroites, aux façades obliques,

Porte ton nom.

Ces balcons que décolore le passage du serpent et l'illumination verte

Portent ton nom.

Les hommes dansent ton nom.

C'est ton langage, Federico, ta voix, Federico, ton appétit, Federico,

L'incendie amoureux éteint le 17 août 1936,

Pendant la grande implosion de ta poésie, que s'est produite la grande explosion des mots :

Tuerie d'une rythmique, roulement funèbre, mort du comédien,

Car souvent, devant tes amis, tu mimais ta mort puis renaissais.

Toi qui savais mourir,

Souriant et triste, dis,

Dis le faciès de ton visage entre les mains et les coups du bourreau,

Quand tes partitions furent dérobées

Et que les balles t'ont fusillé.

El lagarto esta llorando, rin rin, rin rin,

Un poète à New York compte ses pas,

Suit les larmes que Dali répandit dans le courant d'air de ta chute,

Surprend des enfants récitant leur leçon, ce refrain,

Sans se douter que le lézard larmoie toujours contre son mur.

Le seigle a poussé. L'immensité du champ aussi.

Il tourne le bouton du poste de radio. Nous sommes en retard. Des siècles. Le monde est en retard. Tu leur diras, toi qui sais désormais.

Moi, je ne peux pas, je n'ai pas le temps, plus le temps d'écrire, à peine ce cahier, cette page, ne peux m'attarder, les trains partent si vite, bientôt Vienne en Autriche, puis ces pays inondés à l'est de l'Europe, pas le temps, mettre les virgules, poser les majuscules, déceler la cohérence dans la fragmentation, plier, trouver enveloppe et timbre, donner des nouvelles qui n'en sont pas, pas le temps de dire, et puis aussi, ils n'écoutent pas, ils lisent, certains, aveuglément, non, moi, il faut que je boucle mon sac, que je replie ma tente, il paraît que je l'ai mal pliée, tu leur diras, toi, qu'on s'en fout pas mal, qu'elle soit mal pliée, ma tente'

(')

Il tend les voiles, les pensées et le regard pour donner de la bande sur tribord, en fendant la mer, pour obtenir ce point de l'inclinaison où toute chose en équilibre menace de disparaître.

O Roumanie, l'ocre de tes quartiers, la poussière envolée, la pâle vigne de tes cours intérieures, l'allure mesurée de tes promeneurs, la lente élévation de la fumée des épis de maïs bouillis, cet arrière-goût de pétrole.

O mouscal, ô crivatz !

(')

Les lois de la mort, leur absence. Encore hier, le poète n'a pu tourner le dos à la stèle de son enfant. Il recule, il rebrousse chemin, il ne peut détourner le regard, même arrivé, il conserve la vue du corps gisant, la décomposition des parties, l'imperturbable travail de la terre et de l'humidité, l'érosion, les cavités, les formes osseuses placées. Il contemple les mouvements imperceptibles du vent et du soleil, leur conjugaison, leur détermination. Le poète ne tremble pas.

(')

Nous pénétrons avec lui, une dernière fois, la ville inconnue. C'est Caen, la nuit, une ville où les trains ne s'arrêtent plus. Tout est désormais beaucoup trop clair, précis, effrayant d'être perdu dans toute cette exactitude, dans ces murs où chacun sait où aller, où le courrier du matin attend le facteur, où les presses tournent à plein pour l'édition du jour prochain, où les rideaux de fer de la gare s'abattent.

A la descente du bateau, il y a derrière lui le pied posé sur la première marche de la passerelle et l'absence de mains levées. Faut-il avoir peur de laisser derrière soi quand tout est en soi, quand le petit paquetage est ancré quelque part dans une poche, dans une artère, dans un geste ? Il ne marchera plus jamais comme avant. Le petit paquetage avec la naissance et la mort de la naissance, les temps hésitants et l'apprentissage, jamais abouti, de tout ce qui fait tenir debout. Pour ne pas tomber, il faut pourtant marcher, et même parfois courir. Etre à bord. Pour se livrer au vide dans la cale étroite où il écrit et dort. Le roulis est pire que tout, ils n'avaient pas menti. On tire sur les cordes, on tire sur les journées, on tire sur les navires, en rêve, on tire sur l'histoire inachevée, restée à terre, on tire sur les oiseaux, on tire sur les filets, on tire les gros rires de marins timides et écarlates, et solitaires, on tire des histoires et des paroles qui sont des contes, on tire les drapeaux dans les coffres-forts, on tire le café, on tire les cartes, on tire les chansons inaudibles, on tire le vent, les cris des mouettes, on tire le verbe tirer, on le tire à la force des poignets, on le tire vers le mouvement, quel qu'il soit, on le tire parce qu'on n'a plus rien à tirer et qu'il faut courir pour ne pas tomber, on tire la pluie fine de cinq heures, de midi et du soir, on tire le verbe tirer, on tire puis on a peur, peur d'avoir trop tiré et que le bateau ne sombre.

Etre à bord.

Ils croient tous, tous ils le croient, que c'est bon de voyager, que c'est plaisant, que c'est un luxe. Ni luxe, ni calme, ni volupté. Il ne collectionne ni les photos, ni les souvenirs. Il veut être au plus près de, sans soucis de collectionneur ou de possession. Il marche pour enlever, ôter, délester, jeter par-dessus bord. Pour approcher, s'approcher. Voyager n'est pas partir, ni fuir, ni bouger, ni se déplacer, ni aller de ville en ville. Non. Ce n'est pas non plus se soumettre aux guides, aux dépliants et aux brochures. Ce n'est pas renoncer. Ce n'est pas rêver. Ce n'est pas imaginer. C'est se tenir, c'est être dans la présence aux choses et aux êtres, c'est être. C'est planter les deux pieds dans le sol, discrètement d'abord, puis porter la curiosité du regard sur ce qui est nous et n'est pas nous. C'est être dans la confrontation aux réalités inconnues. C'est avoir le courage de ce face-à-face duquel nous sortirons non pas changés, mais davantage nous-mêmes.

(')

Crissent en haut des vagues les rires tristes des mouettes,

Le sel marin projeté hors des alizés rougit la peau,

Les étoiles pendues, une à une, égrainent leur chapelet de décibels,

Rugissement sourd du bois pourri du vieux piano en bois d'ébène,

Course folle du corps ivre aux yeux sauvages et jeunes le long de la grève,

Froideur des fiévreuses aurores,

Plage vierge de paroles, de défilés, de châteaux et de figures,

Les habits jetés sur le dernier talus herbeux maculé de rosée,

Les cheveux d'une blancheur parfaite,

Dans les claques de la houle,

Joie tonique que précède le retour lent des chalutiers,

Traînées ondulatoires à la surface des grands larges,

Cri saugrenu qui part du ventre et ne franchit pas les barrières bruyantes de la gorge,

La frontière reconnue et balisée de l'émotion,

Le rythme saccadé du souffle qui cadence les jeux de cache-cache musculaires,

Le déploiement des filets tendus loin des rochers, remparts de fortune,

Fantômes endimanchés dans les barques vides échouées sur le sable,

Les bougies tournent dans le lointain, discrètes et vives,

Les images violentes, et qui volent, ne savent plus où se poser,

Les noires apparitions ont pris le large, serrées les unes contre les autres, et se récitent des vers de vivants,

Il les voit s'éloigner, debout sur les rochers, les pieds ensanglantés,

Un piano à la mer,

Glissement des yeux le long de la figure honteuse de ne s'être pas jetée dans la finitude vaine et vaniteuse de la vie,

Des jours où le regard se tourne vers un soleil, un chat, un débris,

Tandis que le sable frais espère sa course folle, veut croire au retour de la raison déraisonnable,

Veut éloigner les mouettes, le temps d'entendre ce qu'il a à dire

Et laisser ses paroles ricocher de rive en rive dans le courant froid de la mort.

(')

Nous ne boirons plus le sang chaud d'Ignacio sur le sable, c'est le chant funèbre de l'Allier clair et de la Loire profonde, clarté et profondeur, cette voix enfantine pétrie de tendresse et d'intransigeance, « ils disent que je vais mal mais, un jour, je courrai dans la rue, le pas léger, en chantant » ! Ca coule toujours et parfois, on l'a, le courage de défier en soutenant le bleu transparent de son regard, quelle écriture est la sienne, quelle amplitude et quelle fermeté ! La Loire annonce aux paysans la mort de leur frère, le repos forcé des mains, la fixation éternelle des yeux sur toutes choses dans le lointain, qu'il y ait toujours une fenêtre, une porte vitrée pour que se sauve et aille courir la pensée, déambulation textuelle dans une syntaxe peu ou pas ponctuée, ce qu'il faut de points et de virgules pour que ne tombe pas le corps dans l'hostilité d'un néant où les signes n'ont pas leur place, non pas le vide, on s'y perd, souvent, dans les rues bruyantes de la ville, et c'est la joie de l'étudiant sur le pont pour l'occasion embrumé de Lyon, on dit de lui, « regardez cet homme, il trace le sillon sur lequel il nous survivra », les rues chantantes, non, ça y est, il est tombé avec l'alouette, avec la lumière, avec le vent, avec tout ce qui, secoué de vigueur et de rigueur, s'élève puis retombe dans le halètement heureux et fatigué d'une fin de jouissance, c'est à l'école abandonnée qu'il faudrait vivre, le vol de son cartable qui s'écrase dans le feu de cheminée, au 4 d'une rue lyonnaise, j'ai appris à marcher dans le texte et les quartiers, alors oui, c'est le grand chant d'amour, c'est le tutoiement chuchoté, c'est la pleine résonance, « alors jeune homme » me disait-il toujours, les étoiles brillent dans le ciel de son corps, elles n'ont jamais été si hautes, grondement effrayant du barrage imaginaire parce que détruit, Angleterre, les arbres, les troncs, les n??uds, la frondaison, l'écorce, les racines, on dit bien qu'il y a des roches tendres, cessons de suivre la démarche agile et légère du poète qui nous a définitivement devancés, qui nous a toujours précédés, même lorsqu'il restait en arrière, dans les pages lumineuses, réelles, vigoureuses, les pages jamais, non, jamais éteintes, d'une lampe tempête'

Avis des lecteurs

Aucun avis n'a été publié pour le moment.